もしも「お医者さんカバン」をもらったら

一緒に遊ぶ約束だったしずかちゃんが風邪をひいて、のび太はドタキャンされてしまいました。おまけに感化されやすいのび太は自分まで体調が崩れた気分になる始末です。

そんなのび太のためにドラえもんが取り出したひみつ道具が“お医者さんカバン”です。

機能と効果

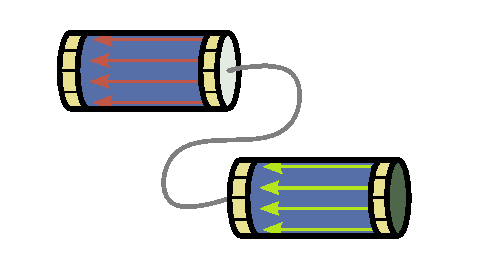

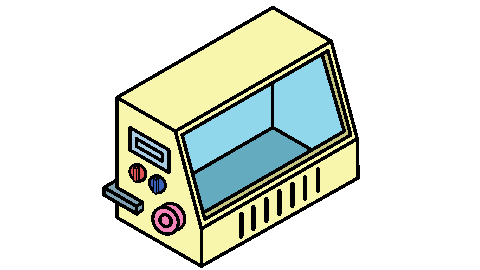

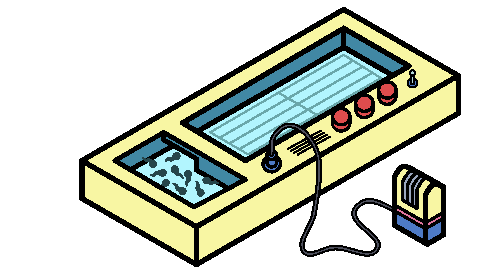

ドラえもんのお医者さんカバンは、聴診器とレントゲンと顕微鏡を備えた医療キットです。

聴診器を身体に当てると健康診断が行われて、本体正面のモニターに検査結果が表示されます。そして病状に合わせた薬が本体から飛び出します。

この薬は子供でも飲みやすい味のシロップ剤で、針の付いていない注射器に入っています。飲むとたちどころに健康になる優れもの。まさに特効薬です。

お医者さんカバンで治せる(特効薬を調剤できる)病気の種類は不明です。ヒントになるのはドラえもんによるお医者さんカバンの説明です。

「未来の子どもがお医者さんごっこに使うんだ」「おもちゃだけどかんたんな病気ならなおせる」

てんとう虫コミックス『ドラえもん』第20巻「お医者さんカバン」より

子供のおもちゃとはいえ、お医者さんカバンは未来の道具です。ドラえもんが誕生した22世紀の医学は、現代とは比べものにならないほど進歩していることでしょう。当然「簡単な病気」の基準も下がっているはずです。

現代のいわゆる「風邪薬」は、風邪の症状を軽減するだけの対症療法にすぎません。「風邪の特効薬を作れたらノーベル賞もの」だといわれています。それなのにお医者さんカバンの薬はスネ夫の風邪を瞬時に完治させたのです。

これらのことからお医者さんカバンは、よほどの難病か奇病、あるいは末期症状でもなければ治療できると推定されます。

ただし調剤できる特効薬の量は限られています。原作漫画では7回の調剤で薬がなくなりました。よってお医者さんカバンから出せる特効薬は7個だけとします。薬がなくなったあとも健康診断は実行可能です。

有用性: ★★★★★

空を飛んだり、時をかけたり、ひみつ道具には夢がいっぱい詰まっています。けれどそんな刺激的な体験も健康であってこそ。プラスを求めるのではなく、マイナスに備えるのは後ろ向きな姿勢? いや、「堅実」という前向きな姿勢でしょう。

お医者さんカバンの難点は健康診断を行うと病状にかかわらず強制的に薬が調合されてしまうこと。ただの疲労だったとしても、薬を一回分消費しちゃいます。特効薬の希少価値を考えると、そうそうお医者さんカバンは使えません。

とはいえ薬がなくなってからも、お医者さんカバンによる健康診断を日々行えば、病気の早期発見につながります。たとえガン(悪性腫瘍)だとしても、初期段階ならば現代医学でも治療が見込めます。

薬の調合をキャンセルできない欠点があってもなお、お医者さんカバンの有用性は揺るがないでしょう。

危険性: ★☆☆☆☆

お医者さんカバンで唯一危惧されるのはレントゲンによる被曝(ひばく)です。しかし子供のおもちゃとして流通していることを踏まえると、「現代のレントゲンとは仕組みが異なっていて、被曝の心配はない」と考えるのが妥当です。

悪用度: ★☆☆☆☆

健康を保つ助けとなるお医者さんカバンに悪用方法はないでしょう。

秘匿性: ★★★☆☆

人目を避けて自分のためだけに使う分にはお医者さんカバンの秘匿性は守られます。

けれど自分にとって大切な人が重い病気になったとき、お医者さんカバンの特効薬を飲まさずにはいられないでしょう。心筋梗塞や脳卒中など、人前で使わざるを得ない緊急を要する場合もあります。

お医者さんカバンの秘匿性は身に降りかかる状況次第です。

革命度: ★★★☆☆

聴診器を身体に当てるだけで瞬時に病気を発見して、特効薬を調合するお医者さんカバンは、現代医学の常識を覆すオーバーテクノロジーです。これが解析できたなら、医学を一足飛びに進歩させられます。

ただし、食糧難や温室効果ガスの排出などを解決しないまま、人類の平均寿命がいたずらに延びるのも問題です。映画『エリジウム』で描かれたようなディストピアへまっしぐらに陥るかもしれません。

映画『エリジウム』予告編

まとめ

健康であること。普段は当たり前すぎて特別な感慨を覚えないけれど、体調を崩したときにそのありがたさが身に染みます。

それでもまた健康になると「喉元過ぎれば熱さを忘れる」とばかりにありがたさを忘れてしまうものだから、ドラえもんからひみつ道具をもらえることになったとき、はたして健康に考えがいくかどうか……。

すくなくとも、そのときに大病を患っていたら、これか“どんな病気にもきくくすり”といった「健康を取り戻せるひみつ道具」をノータイムで選ぶでしょう。

というわけで、もしもドラえもんのひみつ道具を一つもらえるなら、お医者さんカバンの優先度は星つです。

この記事の「ゆっくり解説」版

ドラえもん(20) (てんとう虫コミックス)

ドラえもん(20) (てんとう虫コミックス)

- タイプ:

- Kindle版

- 著:

- 藤子・F・不二雄

- 発売日:

- 2015年07月15日

- 発売元:

- 小学館

- 道具名称:

- お医者さんカバン

- 原作初出:

- 『ドラえもん』第20巻「お医者さんカバン」

- カテゴリ:

- 「お」で始まるひみつ道具 / 『ドラえもん』第20巻 / 人気 / 健康 / 定番

- 公開日:

- 2016年07月14日

- 著者:

- マコネ